紀念性博物館的室外空間作為連接建筑與城市、歷史與當下的重要紐帶,在當代博物館設計中扮演著愈發關鍵的角色。優秀的室外紀念空間不僅能夠延續室內展覽的情感脈絡,更能通過開放性的環境營造出獨特的紀念氛圍,讓參觀者在自然與人文交融的場域中完成從認知到感悟的升華。與封閉的展廳不同,室外紀念空間以其特有的尺度感、自然元素和時間維度,創造出更為豐富的紀念體驗,這種體驗往往更加持久而深刻。從華盛頓越戰紀念碑的沉思谷地到柏林猶太人紀念館的傾斜廣場,從南京大屠殺遇難同胞紀念館的碎石庭院到廣島和平紀念公園的火焰臺,這些卓越的室外紀念空間都證明了一個真理:當紀念的儀式從室內走向戶外,記憶便獲得了與天地對話的永恒力量。

室外紀念空間的設計始于對場地特性的深度挖掘。每一處場所都有其獨特的地理脈絡和歷史層次,設計師需要像考古學家一樣細心解讀這些隱藏的密碼。位于紐約的911紀念廣場在原世貿中心雙塔的基址上設置了兩個巨大的瀑布水池,水池周邊鐫刻著遇難者姓名,流動的水聲掩蓋了城市的喧囂,創造出一處都市中的沉思綠洲。這種設計巧妙地利用了原有建筑地基的空間記憶,將缺失轉化為強有力的紀念語言。坡地、水體、植被等自然要素都可以成為設計的起點,陡坡可以營造上升的儀式感,平原則適合創造開闊的視野,而既有樹木往往能成為連接過去與現在的生命見證。以色列亞德瓦謝姆大屠殺歷史博物館將一座原始松樹林納入設計,這些在戰爭期間就存在的樹木成為了沉默的見證者,強化了場所的歷史縱深。同時,場地與周邊城市環境的關系也需審慎考量,紀念空間既要有適當的邊界感以維持沉思氛圍,又要避免與城市生活完全割裂,這種平衡需要通過對出入口、視線引導和過渡區域的精心設計來實現。

空間序列的組織是室外紀念體驗的骨架。與室內展覽的線性敘事不同,室外空間允許更加自由而富有節奏感的流線設計。一個完整的紀念序列通常包含入口過渡、信息傳遞、情感凝聚和反思沉淀等不同階段,每個階段都需要相應的空間品質來支撐。華盛頓的越戰紀念廣場從林肯紀念堂前的草坪開始引導,經過一條逐漸下傾的坡道,最終抵達V字形的黑色花崗巖紀念墻,這種下沉式的空間處理象征著向歷史深處的回溯。韓國光州國立518民主墓園則采用了螺旋上升的路徑,隱喻民主斗爭的艱難歷程。在空間尺度上,收放交替的節奏往往比一成不變的開闊或狹窄更能激發情感共鳴。波蘭奧斯維辛-比克瑙紀念館保留了一段集中營的鐵軌原址,參觀者從寬闊的入口廣場逐漸被引導至狹窄的鐵軌末端,這種空間壓迫感無需文字便傳達了歷史的沉重。視線設計也是序列組織中不可忽視的因素,通過框景、對景、借景等手法控制參觀者的視覺焦點,可以強化紀念的主題表達。廣島和平紀念公園將原子彈爆炸圓頂屋作為整個空間序列的視覺終點,無論從哪個角度都能看到這個最具標志性的戰爭遺跡,形成持續的心理暗示。

紀念性元素的設置是室外空間設計的核心環節。與室內展品不同,室外紀念物需要更強的視覺張力和環境耐候性。傳統的紀念碑形式正在被更加多元的表達方式所豐富,從靜態雕塑到動態裝置,從實體構筑到虛空界定,當代紀念性元素呈現出前所未有的多樣性。柏林猶太人紀念館的霍夫曼花園由49根高低不等的混凝土柱組成傾斜方陣,行走其間產生的迷失感生動傳達了猶太人流亡的經歷。材質的選擇不僅要考慮美學效果,還需評估其隨時間變化的特性,銅綠、鐵銹、風化痕跡都可能成為紀念敘事的一部分。美國民權運動紀念園的"正義之泉"采用黑色花崗巖雕刻水流紋樣,與真實水景形成虛實對比,象征著民權運動的曲折歷程。紀念元素的尺度需要與人體形成對話關系,過大的體量會產生疏離感,而過小的元素又難以承載紀念的重量。南京大屠殺遇難同胞紀念館的"家破人亡"雕塑群采用真人尺度,增強了參觀者的代入感。照明的設計同樣重要,夜晚的紀念空間通過光影變化可以獲得與白天截然不同的氛圍,以色列紀念大屠殺受害者的"燭臺紀念碑"在夜間通過內部照明,使火焰造型的玻璃雕塑熠熠生輝,象征記憶的永不熄滅。

自然元素的運用為室外紀念空間注入了獨特的生命力。植物不僅是景觀裝飾,更可以成為紀念媒介本身。不同樹種的文化象征意義、季節變化特征和生長習性都為設計提供了豐富的表達詞匯。耶路撒冷的"義人之路"紀念園為每位在大屠殺期間救助猶太人的非猶太人種植一棵樹,形成生生不息的活紀念碑。水體的運用則能創造多感官的紀念體驗,流動的水象征時間的流逝,靜水則暗示沉思的狀態,而水聲可以有效地屏蔽城市噪音。荷蘭阿珀爾多倫的二戰紀念公園設計了一條蜿蜒的水道,代表戰爭的曲折歷程,最終匯入象征和平的圓形水池。地質元素如巖石、沙礫等也能強化場所精神,南京大屠殺遇難同胞紀念館的大面積卵石鋪裝,既隱喻個體的渺小,又通過集體鋪陳形成震撼的視覺效果。自然元素的變化性使紀念空間具有了時間維度,春花秋葉、夏蔭冬雪都為重復參觀提供了新的體驗角度,這種隨時間演變的特質正是室外紀念空間相比室內展覽的獨特優勢。

參與性設計是當代室外紀念空間的重要趨勢。傳統的單向瞻仰模式正在被更加開放的互動體驗所補充,這種轉變反映了紀念文化從權威敘事向多元對話的發展。美國911紀念廣場的"紀念之光"項目,每年紀念日都會從水池位置向夜空投射兩道藍色光柱,市民可以從城市各處看到這一壯觀的紀念景象,形成廣泛的社會參與。數字技術的融入創造了虛實結合的紀念方式,通過手機APP識別特定地點的增強現實內容,或是在互動屏幕上留下數字紀念信息,都擴展了紀念的時空邊界。物理互動裝置如可轉動的紀念牌、可觸摸的材質樣本、可操作的燈光控制等,也為參觀者提供了更直接的參與渠道。倫敦的"七七爆炸案紀念園"設置了一處可以留下手寫紀念卡的裝置,這些卡片會被定期收集并歸檔,成為紀念檔案的一部分。參與性設計特別注重兒童群體的需求,通過適合他們認知水平的互動元素,培養下一代的歷史意識。荷蘭阿姆斯特丹的"安妮之家"博物館在室外花園設置了日記本造型的互動裝置,孩子們可以寫下自己對和平的期許,這種設計將沉重的歷史轉化為積極的教育體驗。

維護與管理策略是室外紀念空間可持續運作的保障。與室內環境不同,室外空間面臨著更加嚴酷的氣候考驗和更加復雜的使用場景。材料的老化、植被的生長、設施的損耗都需要納入前期設計考量。華盛頓越戰紀念碑選用拋光黑色花崗巖不僅出于美學考慮,還因為這種材質易于清潔和維護,能夠長期保持姓名字跡的清晰可讀。植栽設計需要平衡即時效果與長期生長關系,速生樹種可能很快形成景觀效果但壽命較短,而慢生樹種則需要更長時間的等待。德國德累斯頓的"毀滅與重生"紀念園特意保留了戰后自然生長的野生植被,這種"不經設計的設計"反而形成了最具說服力的歷史見證。管理制度也需要創新思維,傳統的"禁止觸摸"標識正在被更加人性化的引導方式所替代,通過設計本身來引導恰當的使用行為。人員配置上,除了常規的保潔安保,一些紀念空間還設置了專門的解說員或心理輔導員,幫助參觀者更好地處理可能被喚起的情感波動。數字檔案的建立也為紀念空間的長期研究提供了基礎,通過定期記錄空間使用狀況和參觀者行為,可以為未來的調整優化提供數據支持。

紀念性博物館的室外空間設計是一門綜合歷史、景觀、建筑與心理學的跨界藝術。在城市化快速發展的今天,這類空間不僅保存著集體記憶,更為喧囂的都市生活提供了稀缺的沉思場所。優秀的室外紀念空間如同一面多棱鏡,從不同角度折射出歷史的復雜面貌;又像一座無形的橋梁,連接著過去、現在與未來。當參觀者漫步其間,腳下的每一步都可能是與歷史的某個瞬間重合,拂面的每一陣風都可能帶著記憶的溫度。這種體驗的深度和廣度,正是室外紀念空間無可替代的價值所在。未來的設計將更加注重生態與紀念的融合,通過可持續的材料和能源策略,使紀念空間本身成為尊重生命、珍視和平的示范;也將更加關注多元文化的對話,創造能夠包容不同群體記憶的共享場所。無論技術如何發展,室外紀念空間的核心使命始終不變:在天地之間,為記憶找到一個永恒的安放之所,為情感提供一個自由的表達之地,為思想保留一片開闊的生長空間。

版權聲明: 該文章出處來源非本站,目的在于傳播,如需轉載,請與稿件來源方聯系,如產生任何問題與本站無關;凡本文章所發布的圖片、視頻等素材,版權歸原作者所有,僅供學習與研究,如果侵權,請提供版權證明,以便盡快刪除。

愛浦電子科技

愛浦電子科技

云浮南藥科普館

云浮南藥科普館

鉑仕集團服飾展廳

鉑仕集團服飾展廳

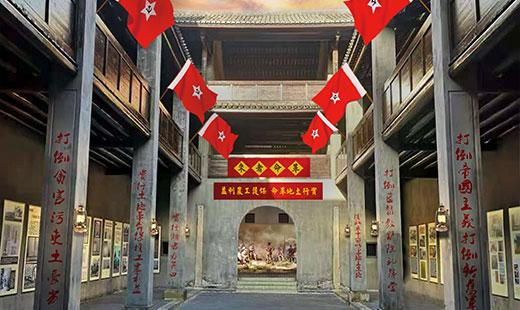

大浦縣工農革命歷史陳列館

大浦縣工農革命歷史陳列館

全國熱線電話

全國熱線電話

020-84317499

關注德科文化公眾號

關注德科文化公眾號

廣州德科裝飾設計工程有限公司 專業從事于辦公室裝修設計,展館展廳裝修設計,歡迎來電咨詢!

粵ICP備08126626號 ALL RIGHTS RESERVED POWERED BY DECOR