在數字化體驗全面滲透展示領域的今天,互動展廳設計的空間規劃已超越傳統的功能分區概念,演變為一場精密的體驗設計工程。與傳統展廳相比,互動展廳的空間布局需要同時滿足技術設備的物理需求、觀眾行為的心理預期以及信息傳遞的認知邏輯,這三者的動態平衡構成了空間規劃的核心挑戰。從東京teamLab無界美術館的流動式空間,到倫敦設計博物館的模塊化展廳,再到上海天文館的沉浸式宇宙劇場,優秀的互動展廳案例證明:空間不僅是內容的容器,更是敘事的主體、體驗的催化劑和記憶的塑造者。本文將從動線設計的引導性、功能分區的協同性、技術整合的隱蔽性以及空間彈性的預留四個維度,系統探討互動展廳空間布局的方法論體系。

動線設計的心理學原則是空間規劃的首要考量。研究表明,觀眾在互動展廳中的平均決策時間僅為2.3秒,這意味著空間動線必須建立直覺化的引導系統。倫敦科學博物館的"未來能源"展廳采用"漸進式發現"動線設計,入口處設置發光地面箭頭引導主路徑,同時在每個轉折點布置具有視覺吸引力的"燈塔展項",使觀眾在不察覺被引導的情況下自然完成參觀流線。更精妙的是動線的情感曲線設計,阿姆斯特丹NEMO科技中心的"人類大腦"展廳,將空間高度從入口處的3.5米逐步壓縮至2.1米,再突然展開為8米挑高的核心展區,這種刻意營造的空間壓迫與釋放,模擬了認知突破的神經學原理。對于群體參觀的動線管理,芝加哥藝術學院的解決方案頗具創意,他們在地面嵌入壓力感應燈帶,當某區域觀眾密度超過閾值時,相鄰通道的燈光會自動強化指引分流路線,這種動態響應系統使空間具備了自我調節的智慧。動線設計的最高境界是創造"探索感"與"方向感"的平衡,維也納技術博物館將主路徑設計為螺旋上升的明確結構,同時在每個平臺延伸出多個探索支線,使觀眾既不會迷失又能享受發現的樂趣。

功能分區的協同效應直接影響信息傳遞效率。現代互動展廳已發展出"核心體驗區+緩沖學習區+服務支持區"的三元結構體系。核心體驗區需遵循"15分鐘注意力法則",每個主題區塊面積控制在80-150平方米,并確保觀眾在任何點位都能保持與主展項的視覺聯系。巴黎發現宮的"光之劇場"采用同心圓布局,中央是直徑10米的沉浸式裝置,外圍環繞著層層遞進的交互實驗臺,形成從觀察到參與的認知閉環。緩沖學習區的設計尤為關鍵,舊金山探索館在每兩個主展區間設置"認知加油站"——配備座椅的觸摸屏信息島,觀眾在此既可回顧前區內容,又能預習下一主題,監測數據顯示這種設計使信息留存率提升27%。服務支持區的隱形化是當代趨勢,大阪科學館將設備間、配電箱等設施全部整合入可移動墻面系統,并通過裝飾性通風孔保持技術需求與美學要求的統一。特殊群體需求必須納入分區考量,悉尼動力博物館的觸覺導覽系統在地面鋪設不同紋理的路徑指引,視障觀眾可通過手杖感知前往無障礙互動區的路線,這種包容性設計使空間真正具備人文溫度。

技術整合的空間策略決定了展覽的專業完成度。在5G、AR、全息投影等技術密集應用的今天,設備與空間的融合需要系統性解決方案。線纜管理的空間規劃是基礎工程,柏林技術博物館采用"雙層地坪"系統,下層鋪設30厘米高的設備通道,所有管線通過模塊化接口與展臺連接,這種設計使技術更新時的改造工作量減少60%。聲學環境的分區控制至關重要,多倫多安大略科學中心的"聲音宇宙"展廳,通過算法實時監測各區域聲壓級,自動調節天花板上的吸音板角度,將環境噪音始終控制在45分貝的理想值。光影污染的控制需要空間配合,上海天文館在暗區體驗空間外設置"視覺過渡長廊",墻面采用漸變色溫照明,使觀眾瞳孔能自然適應明暗變化,這種細節設計避免了70%觀眾反映的眼部不適問題。技術冗余的空間預留是前瞻性考量,深圳當代藝術館在墻面內預埋了可擴展的金屬導管系統,為未來可能增加的物聯網設備預留傳輸通道,這種彈性設計使展廳技術壽命延長至少5年。

空間彈性的預留是應對未來發展的必要策略。根據萊頓大學的研究,互動展廳的平均內容更新周期已縮短至11個月,這就要求空間具備可變形的基因。倫敦設計博物館的"變形大廳"采用可移動的六邊形墻面系統,每個模塊都集成電源、網絡和數據接口,能在8小時內重組出全新展陳格局。臨時展項的融合設計體現空間智慧,紐約現代藝術博物館在常設展區地面嵌入標準化接口板,臨時互動裝置只需對接這些接口即可獲得能源和數據支持,無需破壞原有空間結構。數字化擴展的空間接口越來越重要,京都國際漫畫博物館的"虛擬展墻"系統,允許觀眾通過手機AR功能在實體墻面上疊加個人化內容,這種設計使物理空間的展示容量理論上無限擴展。最富遠見的是"空間版本"概念,米蘭三年展設計博物館將建筑結構設計為可升級框架,每五年能通過更換內部組件實現空間性能的整體迭代,如同智能手機系統更新般持續進化。

互動展廳設計的空間規劃正在經歷從靜態容器到動態有機體的范式轉變。當我們在東京數字藝術博物館看到觀眾的身影成為展覽的一部分,在波士頓科學館體驗根據實時人流變化的空間聲光系統,在上海天文館感受與宇宙尺度對話的建筑尺度時,空間已不再是展示的背景板,而升華為連接技術與人文、個體與群體、現在與未來的活性媒介。未來的互動展廳空間或許會具備更強大的環境感知與自適應能力,但核心原則始終不變:空間規劃的本質是創造人與信息相遇的最佳情境,讓技術隱于無形,讓體驗自然發生,讓記憶深刻留存。這種空間設計的最高境界,正如建筑大師路易斯·康所言:"不在于創造了什么空間,而在于空間里發生了什么。"在數字化浪潮中堅守這一理念,互動展廳才能真正成為啟迪思維的認知實驗室。

版權聲明: 該文章出處來源非本站,目的在于傳播,如需轉載,請與稿件來源方聯系,如產生任何問題與本站無關;凡本文章所發布的圖片、視頻等素材,版權歸原作者所有,僅供學習與研究,如果侵權,請提供版權證明,以便盡快刪除。

鉑仕集團服飾展廳

鉑仕集團服飾展廳

華南理工數字鄉村文旅實驗室

華南理工數字鄉村文旅實驗室

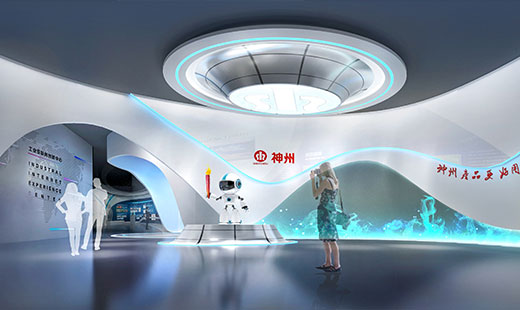

神州廚具展廳

神州廚具展廳

美亞科技展覽中心

美亞科技展覽中心

全國熱線電話

全國熱線電話

020-84317499

關注德科文化公眾號

關注德科文化公眾號

廣州德科裝飾設計工程有限公司 專業從事于辦公室裝修設計,展館展廳裝修設計,歡迎來電咨詢!

粵ICP備08126626號 ALL RIGHTS RESERVED POWERED BY DECOR